褌の基本

はじめに褌(ふんどし)は日本の伝統的な下着です。しかし、現代の日本にあっては、時代劇やお祭りでしか見たことがないという人も多いでしょう。着物や和服が普段に着る服ではなくなってしまったように、明治維新以降の洋装化政策により褌はすっかり日常性生活の場から追いやられてしまいました。 しかし、現在褌は見直され、愛好者を増やしています。 その理由は、褌の機能や美意識が見直されているという点です。 つまり、パンツ(下注)とは全く違った構造と機能や意匠が、パンツで育った世代に新鮮に受けとめられているのです。 パンツとは違った褌の特徴とは、おおざっぱに言って次のようなものです。

気づいた人も多いかもしれませんが、上記一から三は、実は洋服と和服の違いでもあります。日本人が布と付き合ってきた生活文化の伝統、その中にあるのが褌なのです。 それではパンツに対する褌の利点とはどんなものなのでしょう。それはもちろん上記の四つの特徴と密接に関連しています。

上記は、またしても和服と洋服の違いと類似している特徴です。ということは褌で生活する上での問題点は和服や着物を着る上での問題点と似ているに違いありません。 褌で生活する上での問題点。

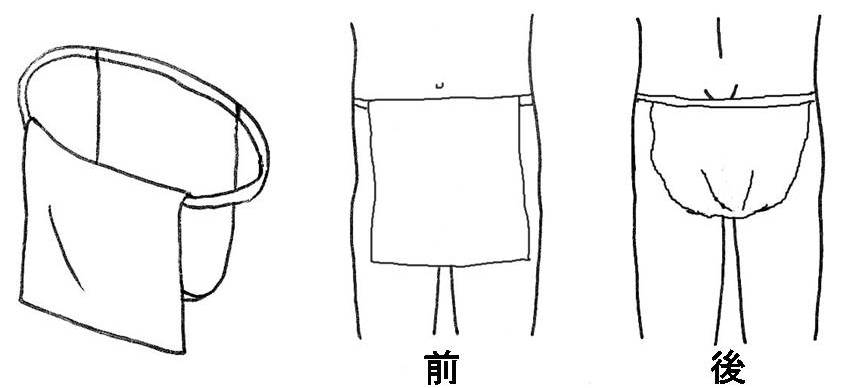

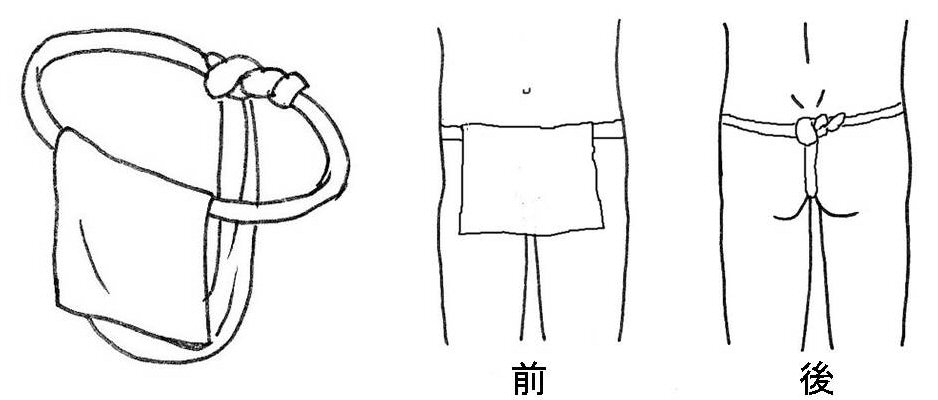

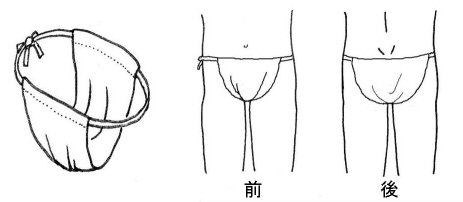

しかし、これらはいずれも何の問題もありません。 その理由は、昔の日本人なら当たり前のように締めていたものであるという事実、そして、現代はインターネットが普及しているということです。 このサイトはそのお手伝いをすることを目的としています。日本人として堂々と褌をしめましょう。 そして、あなたがもし日本人でなくとも、褌を一度でも締めてみればパンツとは違った世界が開けることを保証いたします。 ふんどしの種類日常締める褌には、越中褌(えっちゅうふんどし)と六尺褌(ろくしゃくふんどし)と畚褌(もっこふんどし、このサイトでは「もっこ褌」と表記します)の三種類があります。 その他の褌については、その他の褌のページを参照ください。 それぞれの特徴を簡単に説明します。 ・越中褌最も親しみやすい褌といえます。装着がかんたんで締めた感じはゆったりとした感じであり、入手も簡単です。  詳しい情報は「越中褌」を参照ください。 ・六尺褌締めた感じがきりっとしており緊張感があります。お祭りで見る褌姿は多くが六尺褌です。締め方にはちょっとコツがいります。  詳しい情報は「六尺褌」を参照ください。 ・もっこ褌最も「パンツ」に近い形をしています。「前垂れ」がないため洋服に一番合わせやすい褌です。  詳しくは「もっこ褌」をご覧になってください。 ・その他の褌その他用途に応じていくつかの褌があります。詳しい情報は「その他の褌」を参照ください。 褌各部の名称褌各部の名称を知らないと今後の説明に不便ですので図示しておきます。 (六尺褌の例)

|